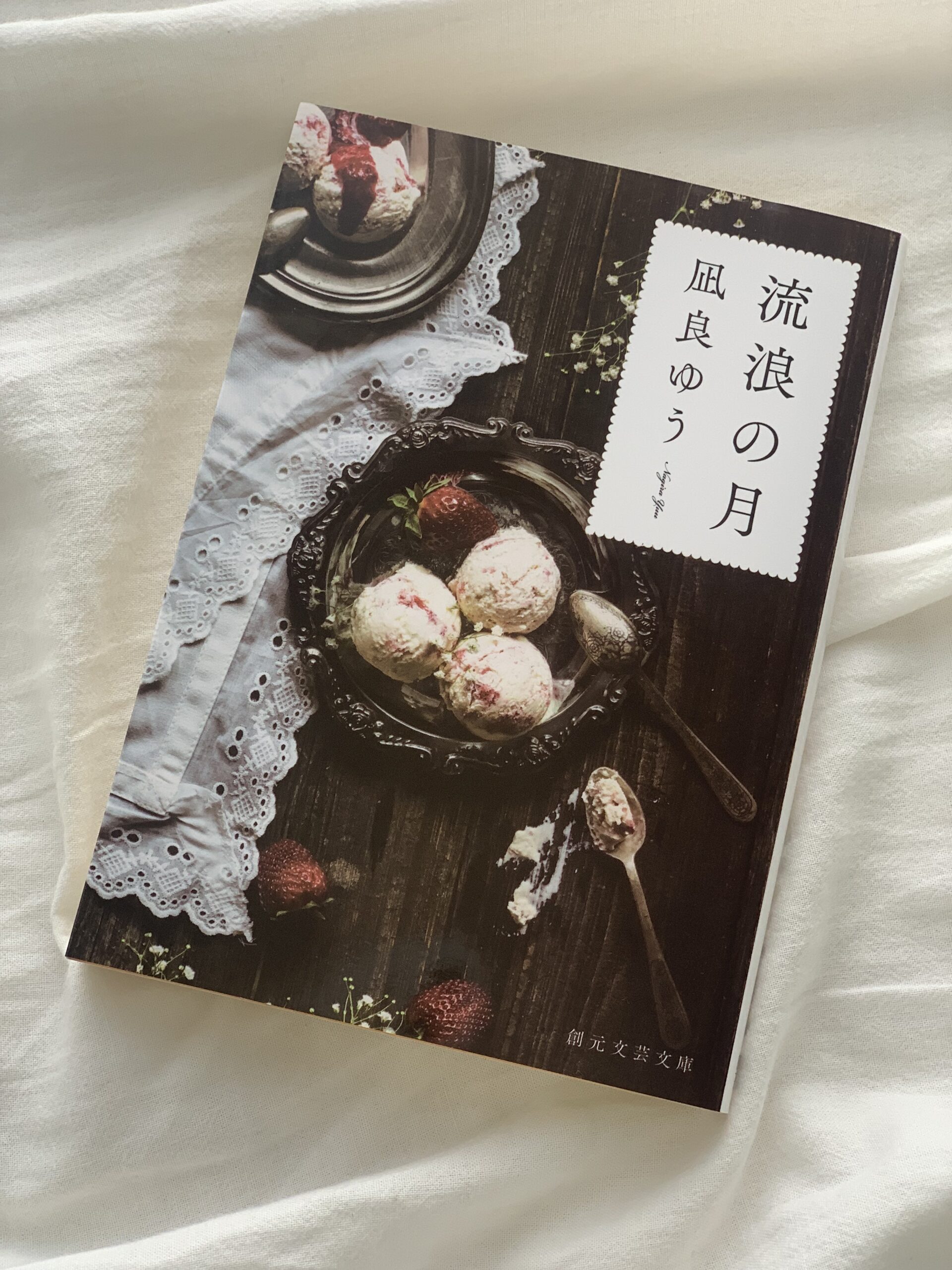

本の概要

愛ではない。けれどそばにいたい。

「“普通“という言葉に縛られる全ての人へ贈る物語」

凪良ゆうさんの『流浪の月』は、社会が押し付ける「普通」という枠に収まりきらない人々の生きづらさと、そこから生まれる孤独、それでも誰かと繋がろうとする姿を描いた小説です。

「最初にお父さんがいなくなって、次にお母さんもいなくなって、わたしの幸福な日々は終わりを告げた。」

主人公の更紗は、少し風変わりだけど、幸せに溢れる家庭に生まれました。しかし、幸せな日々は長く続きません。更紗は幼い頃に母親からの愛情を十分に受けられず、環境にも恵まれず、心に深い傷と孤独を抱えて育ちました。

そんな彼女が9歳のときに出会ったのが、19歳の青年・文。

更紗と文が一緒に過ごした期間はたった二か月。

けれど、心に深い傷を負い、孤独を抱えていた更紗にとっては、かけがえのない二か月でした。

世間的には「少女誘拐事件」として語られる出来事ですが、更紗にとっては、孤独な人生の中で「初めて居場所を見つけた時間」でした。

その後、更紗と文は別々の道を歩みますが、社会から「異質」と見なされる彼らは、大人になっても心の奥でつながり続けます。

家族ではない、恋人でもない。けれど確かにお互いを必要とする二人の物語です。

『流浪の月』はこちら→https://amzn.to/3Km4GAg

印象に残った言葉

「みんなが自由に生きて、みんなの自由を尊重するために、みんなが我慢をする。」

一見シンプルだけれど、人間関係の本質を突いていると感じました。自由には必ず責任や節度が伴うのだと気づかされます。

「わたしは、あなたたちから自由になりたい。中途半端な理解と優しさで、わたしをがんじがらめにする、あなたたちから自由になりたいのだ。」

「優しさ」も時に相手を縛りつける――その苦しさが痛いほど伝わってきました。

「臆測や偏見は延々と続いていき、なにかあれば掘り起こされて、何度も何度も新たな焼きごてを押しつけられる。

SNSやニュースで繰り返される“叩き”の構造がそのまま重なって見えて、胸が苦しくなりました。

「せっかくの善意をわたしは捨てていく。

だってそんなものでは、わたしは欠片も救われてこなかった。」

「善意」も自己満足で終われば、相手には届かない。その冷徹な事実が突き刺さりました。

その善意は本当に相手のことを思っての善意なのか?

「普通」でないことは罪なのか?

読んで感じたこと

『流浪の月』は「被害者」と「加害者」という単純な二項対立では語れない物語です。世間から見れば「誘拐事件」というレッテルを貼られてしまうけれど、更紗にとっては「生き延びるために必要な居場所」だった。ここに、この小説の核心があります。

世の中はどうしても「普通」というものさしで人を測ろうとします。家族、恋愛、友情、結婚ーー「こうあるべき」という枠からはみ出すと、人は「異質」とされ、理解されず、時に非難を浴びます。けれど、この作品は「異質」であることを声高に「理解してほしい」と叫ぶのではなく、ただ淡々と「こういう人たちもいる」という真実を差し出してくる。その静けさに、逆に強い力を感じました。

更紗と文の関係は、愛の一形態だと思います。恋愛とも家族とも違うけれど、確かにそこに愛がある。人間関係をひとつの言葉で定義することの無意味さ、不確かさを、この物語は教えてくれます。

まとめ

『流浪の月』を読み終えたとき、心の奥がじんわりと温かくなると同時に、言葉にできない寂しさや、やるせなさが残りました。

「自分がしてほしくないことは、他人にもしてはいけない」という道徳観は、「自分がされて嫌でないことは、他人にしても問題ない」という安易な自己肯定へのロジックに容易く変貌する。そこに暴力が生まれる。

真実か嘘かは当事者にしか分からない。「普通」や「優しさ」は時に暴力になる。正義を振りかざしていたつもりでも、本当は刃を振りかざしていたのかもしれないと考えさせられました。

人は誰しも「帰る場所」を求めて生きている。でもその場所は、世間が決めた「普通の形」ではなく、自分にとって心から安らげる関係なのだと思います。

「あなたにとっての“帰る場所“はどこですか?」

『流浪の月』はこちら→https://amzn.to/3Km4GAg

コメント