本の概要

つまり、皆の中にある「普通の人間」という架空の生き物を演じるんです。

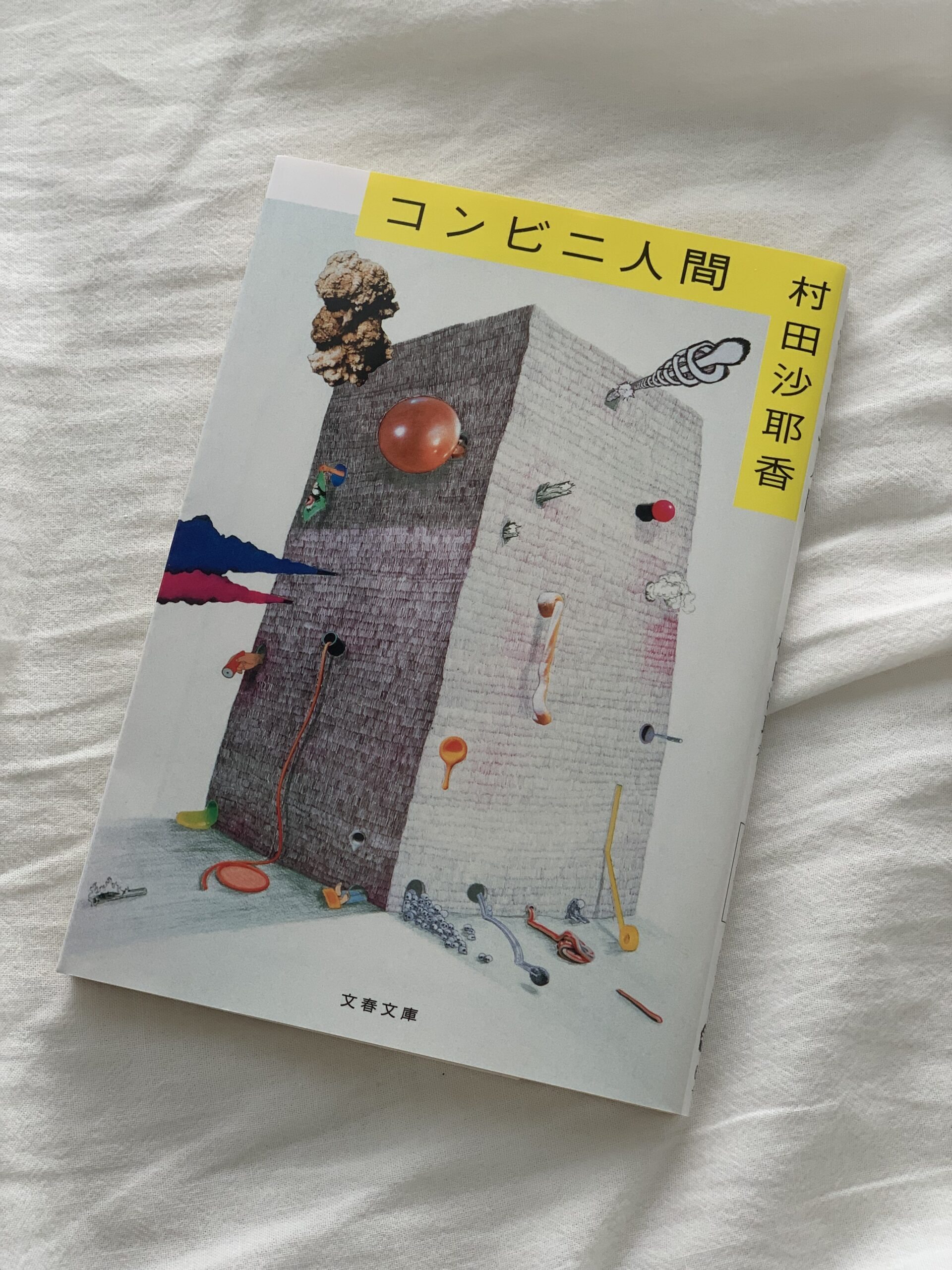

村田沙耶香さんの『コンビニ人間』は、芥川賞を受賞した話題作です。

主人公は36歳独身の女性・古倉恵子。

恵子は、普通の家庭に生まれ、普通に愛されて育ちました。しかし、幼い頃から周りに馴染めず、普通が分からず、奇妙がられる子供でした。「普通」ではない自分を見て、両親が悲しまないように、家の外では極力喋らず、皆の真似をして、誰かの指示に従いながら生きていました。

そんな彼女は大学生になり、「コンビニ」に出会います。

18年間コンビニでアルバイトを続け、社会からはそれも「普通ではない」と見られています。

けれど、彼女にとって、コンビニはただの職場ではなく、「社会の一員として存在できる場所であり、社会の歯車になれる場所」。

マニュアルに従い、日々商品を補充し、客に声をかけるーーその繰り返しの中でだけ、自分が「まともな人間」でいられるのです。

社会の中で「普通」とは何か?

この小説は、読者自身にもその問いを突きつけてきます。

『コンビニ人間』はこちら→https://amzn.to/3VGo8Km

印象に残った言葉

「皆、変なものには土足で踏み入って、その原因を解明する権利があると思っている。私にはそれが迷惑だったし、傲慢で鬱陶しかった。」

周囲の「理解しよう」という態度が、時に押し付けや暴力になるのだと気づかされました。

「正常な世界はとても強引だから、異物は静かに削除される。まっとうでない人間は処理されていく。」

「普通」から外れる人を許容しない社会の冷たさが、鋭く突き刺さります。

「外に出たら、僕の人生はまた強姦される。男なら働け、結婚しろ、結婚をしたならもっと稼げ、子供を作れ。ムラの奴隷だ。一生働くように世界から命令されている。」

性別や立場によって押し付けられる「役割」のしんどさが、過激な言葉で一気に突きつけられました。

「普通の人間っていうのはね、普通じゃない人間を裁判するのが趣味なんですよ。」

「普通」という物差しが、他人を裁く道具になってしまう恐ろしさが表れています。

読んで感じたこと

『コンビニ人間』を読んでいて強く感じたのは、主人公・恵子は決して特別な「変わり者」ではなく、誰の中にもある違和感を代弁している存在だということです。

周囲に馴染もうとしても「普通」から外れてしまうこと。役割を果たせないと無価値だと見なされること。そんなプレッシャーは現代を生きる私たちにとって決して他人事ではありません。

恵子が「コンビニ」という枠組みの中でしか「普通」を保てない姿は、滑稽さと同時に切なさも漂っていました。

まとめ

『コンビニ人間』は、「普通」という概念を揺さぶる小説です。

読む人によって「怖い」と思う人もいれば、「救われた」と感じる人もいるでしょう。

社会の中で役割を果たすことが「人間らしさ」だとしたら、私たちはどこまで「普通」を演じているのでしょうか。

「普通」の形は十人十色。

『あなたのためを思って』と、「普通」という名の暴力を無意識に振るってはいないでしょうか?

『コンビニ人間』はこちら→https://amzn.to/3VGo8Km

コメント