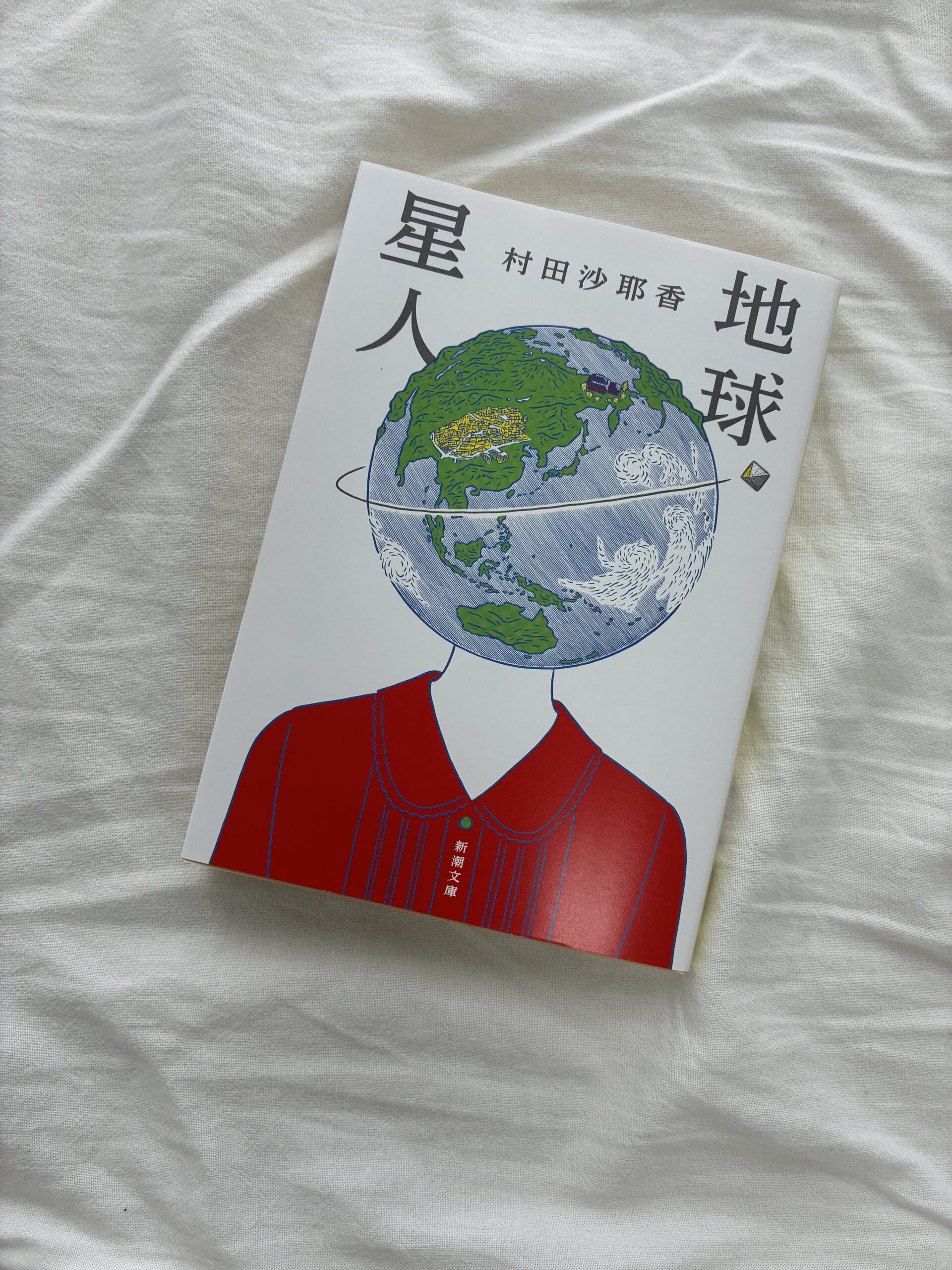

『地球星人』を読むと、心の奥で何かがざらりと音を立てます。

村田沙耶香さんは、社会という名の「巨大な装置」に押しつぶされていく人間たちを、

静かな筆致で、しかし確実に解体していきます。

この作品は、恋愛も結婚も出産も「常識」と呼ばれるルールも、

すべてを異星の文化のように見つめ直す一冊です。

あらすじ

主人公・奈月(なつき)は、自分を「地球人」ではなく「地球星人」と感じながら生きてきました。

幼いころから「普通」になじめず、家族や社会の期待に応えられないまま、地球の常識に洗脳されたいと願うようになります。

結婚という形で“社会の目”から身を守ろうとする奈月と智臣。

しかし、彼女たちがたどり着いた場所で見つけるのは、

人間の本能、暴力、孤独、そして「生きる」という行為の根源的な意味でした。

印象に残った言葉

お腹の中で、私たちは互いの体温を静かに食べていた。

この一文は、読むたびに胸の奥がざわめきます。

それは、愛でも恋でもない、もっと原始的な“つながり”の描写。

温度を分け合うことで生き延びようとする、獣のような生の感覚です。

奈月と由宇の関係は、社会のルールの外にあります。

けれど、彼らが共有しているのは「生きたい」という最も人間的な本能でした。

文明や倫理を脱ぎ捨てたその姿こそ、村田沙耶香さんが描く“真実の愛”なのかもしれません。

私は早く、私の体の中の言葉を埋葬したかった。

この言葉には、奈月の「沈黙したい願い」が詰まっています。

社会の中で、自分の言葉が“間違い”にされてしまう苦しさ。

話せば否定され、沈黙すれば「おかしい」と言われる。

そのどちらも選べない世界で、奈月はただ“埋葬”を望みます。

この一節を読んで、私も思いました。

生きている限り、誰もが「言葉にならない言葉」を抱えている。

村田さんはそれを、痛みではなく“誠実な沈黙”として描いているように感じました。

地球では、若い女は恋愛をしてセックスをするべきで、それをしていないと「寂しくて」「つまらない」「あとで後悔をする」青春を送っている、ということにされてしまう。

この文章に、どきりとしました。

恋愛をしないことは「不自然」、結婚しないことは「可哀想」——

そんな圧力が、社会の空気の中に確かに漂っています。

村田さんはその“見えない同調圧力”を、冷たく、正確に解体します。

「恋をしなければ幸せになれない」と誰が決めたのか。

地球のルールの中で、“違う生き方”を選ぶことが、なぜこんなにも難しいのか。

この作品は、その不条理を容赦なく突きつけます。

世界は恋をするシステムになっている。恋ができない人間は、恋に近い行為をやらされるシステムになっている。

この言葉には、鋭い社会批評が込められています。

恋愛、結婚、家族——それらは“個人の自由”ではなく、

社会を維持するための「装置」になってしまっている。

「恋をしていない人」に向けられる視線や偏見。

“正常”に恋をしていないと、まるで欠陥があるかのように扱われる現代。

村田沙耶香さんの筆は、その“システム”を暴き出しながらも、

そこから逃れようとする人たちに、静かな光を当てています。

常識は伝染病なので、自分一人で発生させ続けることは難しい。

この一文を読んだとき、思わず息をのみました。

常識は、自分の中に生まれるものではなく、他人と共有することで感染していく。

だからこそ、「普通」に抗うことはこんなにも難しいのです。

孤独と自由は、いつも表裏一体。

“感染”から逃れるためには、他人の目から離れて生きる覚悟が必要です。

奈月がたどり着いた場所は、社会から見れば“異常”かもしれない。

でも、彼女にとってはようやく呼吸ができる「地球の外」だったのかもしれません。

読み終えて

『地球星人』は、人間社会の歪みを“地球のシステム”として描いた寓話のような作品です。

それは決して理解しやすい物語ではありません。

けれど、読む人それぞれの中に潜む「異物感」を、そっと代弁してくれる一冊でもあります。

常識に馴染めないことを恥じる必要はない。

むしろ、そこにこそ生きるための“本当の言葉”が眠っている。

村田沙耶香さんの作品は、そんな“異星人たち”への祈りのように感じました。

コメント