善意も優しさも、形を間違えれば誰かを傷つけてしまう。

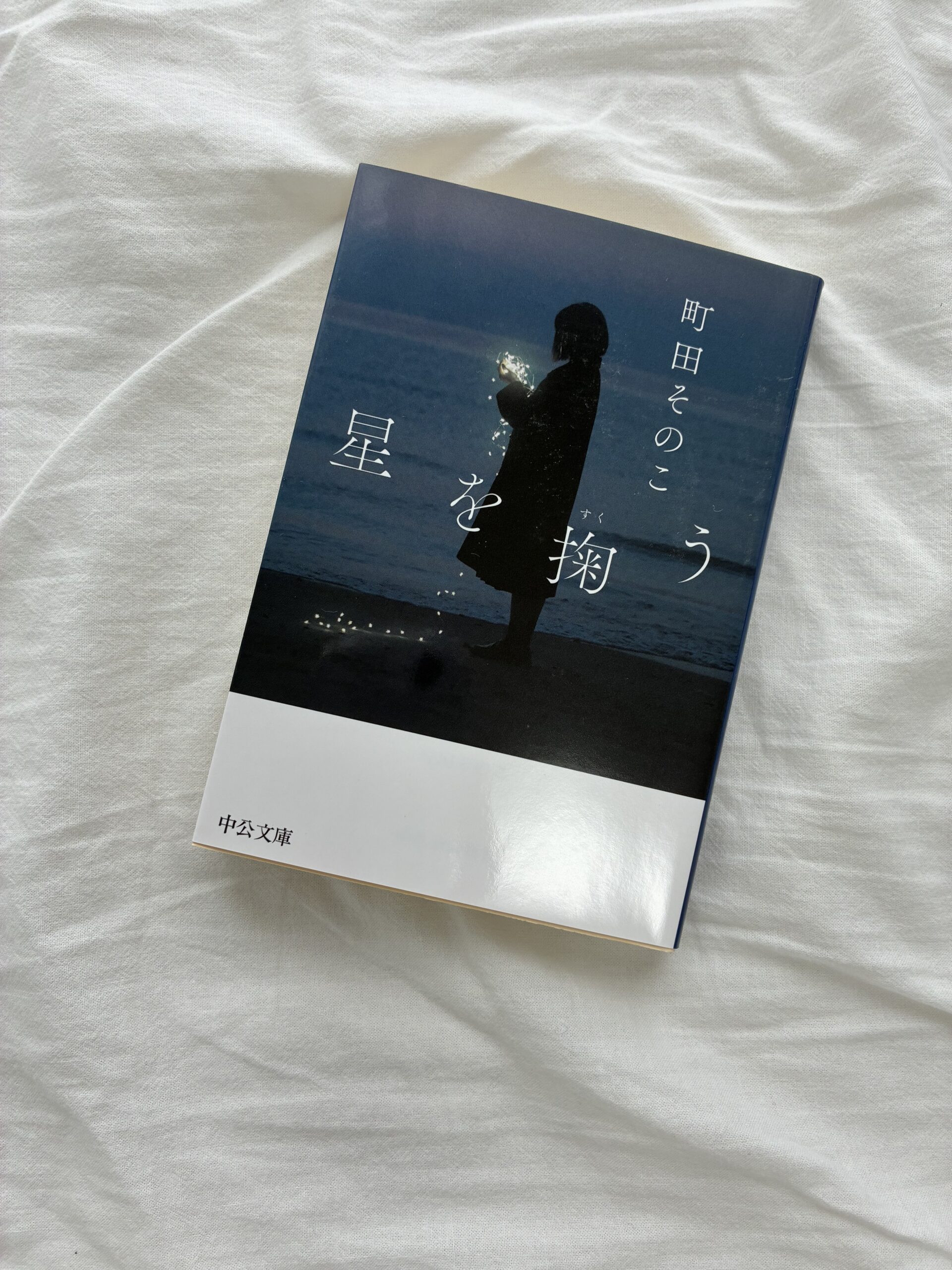

『星を掬う』は、そんな現実の中で“家族”という存在の意味を問い直す物語。

離れることもまた、愛のひとつなのだと教えてくれる。

作品紹介

町田そのこさんの『星を掬う』は、血のつながりだけでは語れない“家族”という形を描いた物語。

それぞれの関係の中にある痛みと不器用な愛情が、静かに浮かび上がっていく。

善意や優しさが必ずしも救いにならない現実を描きながらも、

それでも人と関わり、誰かを想うことの意味を問いかけてくる一冊。

印象に残った言葉

誰かの自己満足のために役にも立たない善意を押し付けられる。

この一文を読んだとき、心の奥で小さく痛みが走った。

“善意”という言葉は、きれいで安全なもののように聞こえるけれど、

ときにそれは、相手を見ていないままに差し出される自己満足でもある。

「助けたい」「励ましたい」――その気持ちの中にあるのは、

本当に相手のための優しさなのか、自分が安心したいだけなのか。

町田さんの筆致は、その境界をそっと突きつけてくる。

謝るのって、許すことを強要してるんですよ。

この言葉には、ハッとさせられた。

「ごめんなさい」と口にすることで、

自分の罪悪感を軽くしようとしているだけのときがある。

そして、その“謝罪”は、相手に「もう許していいよね?」という圧力をかけてしまう。

本当の謝罪は、許してもらうためのものじゃなく、

自分の行いを見つめ、相手の痛みに向き合うためのもの。

その違いを、物語を通して静かに教えてくれる言葉だった。

誰かを理解できると考えるのは傲慢で、寄り添うことはときに乱暴となる。

大事なのは、相手と自分の両方を守ること。

相手を傷つける歩み寄りは迷惑でしかないし、

自分を傷つけないと近づけない相手からは、離れること。

この言葉には、町田さんの優しさと冷静さが同時に滲んでいる。

「理解したい」という思いは尊いけれど、

人は結局、他人の痛みを完全には分かち合えない。

だからこそ、無理に踏み込むことが“寄り添い”ではないのだと思う。

ときには、距離を取ることも思いやり。

自分を犠牲にしてまで近づくことは、優しさではなく、自己破壊に近い。

この一文には、「他人も自分も守る」という新しい優しさの形が描かれていた。

まとめ

『星を掬う』は、

「家族とは何か」「他人とどこまで分かり合えるのか」という問いに、

静かに、けれど確かに光を当ててくれる物語だった。

優しさも、愛も、正しさも、押しつければ誰かを傷つける。

それでも人は、誰かと繋がりたいと願う。

その矛盾を受け入れながら、少しずつ前を向く人々の姿に、

“家族”という言葉の新しい形を見た気がした。

コメント