自由でいることは、決して気楽なことじゃない。

誰のものにもならずに生きるということは、

そのまま、孤独とともに歩くということでもある。

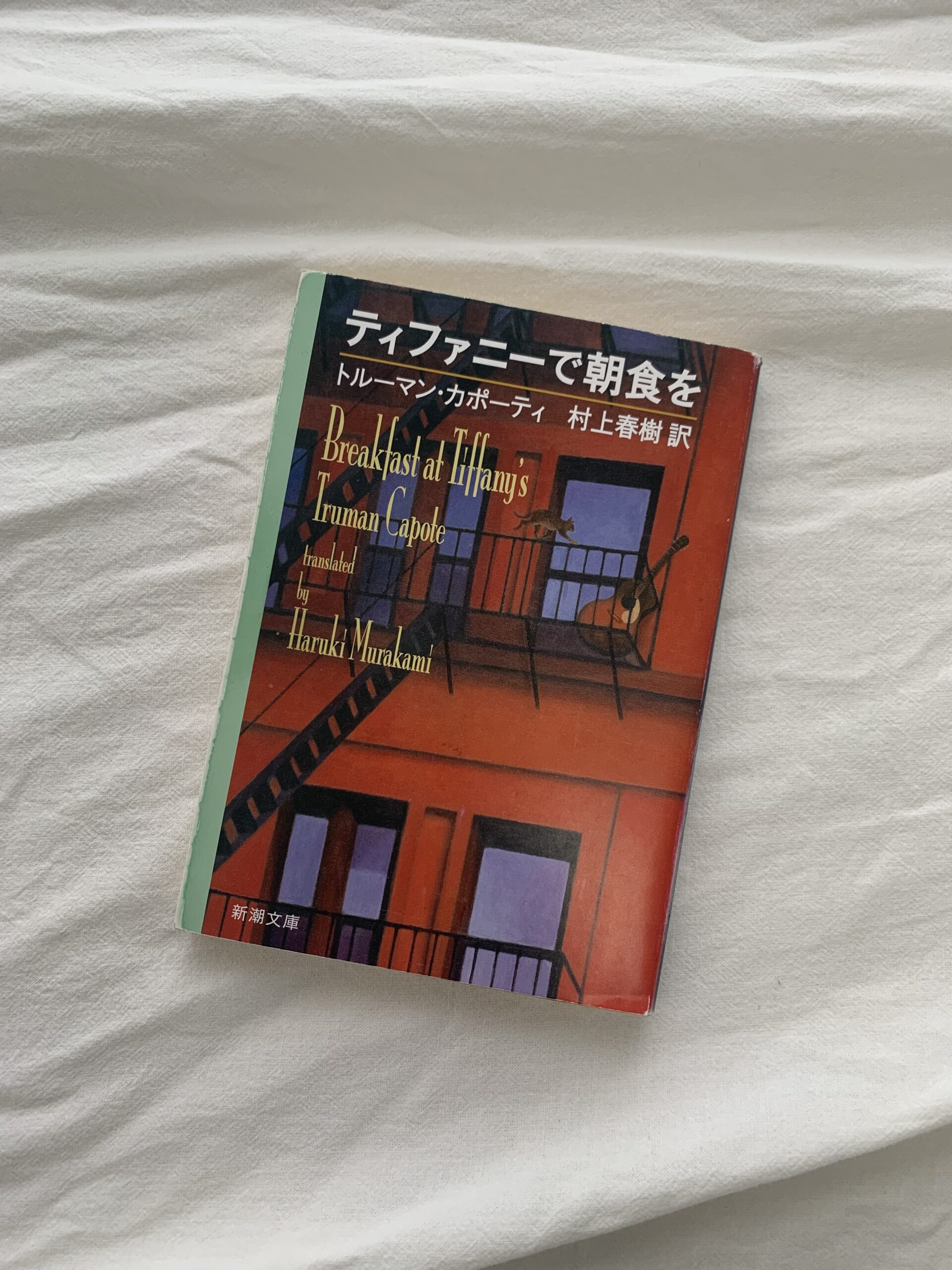

トルーマン・カポーティ『ティファニーで朝食を』は、

“自由”を追いかけながら、

“愛”に怯えるひとりの女性の物語。

ホリー・ゴライトリーの言葉を通して、

「慣れないこと」「所有しないこと」「愛すること」について、

静かに考えてみたい。

あらすじ(ネタバレなし)

第二次世界大戦前のニューヨーク。

名もない小説家の“私”は、アパートの上階に住む自由奔放な女性――ホリー・ゴライトリーに出会う。

彼女は社交界を渡り歩き、裕福な男性たちと食事をし、夢を語り、そしてふいに姿を消す。

けれどその笑顔の奥には、どこにも居場所を持たない孤独が潜んでいた。

「ティファニーで朝食を食べると、落ち着くの」

彼女がそう言うとき、それは憧れでも贅沢でもなく、

“恐れを忘れられる瞬間”のことを指していたのかもしれない。

印象に残った言葉と考察

私は違うな。何にでも慣れたりはしない。そんなのって、死んだも同然じゃない

ホリーはいつも軽やかに見えるけれど、心のどこかで必死に“鈍くならないこと”を選んでいる。

人や現実に慣れてしまうということは、痛みを感じなくなるということ。

それは、生きることをやめるのと同じだと、彼女は知っていた。

この一言には、彼女の生き方のすべてが凝縮されている。

恐れながらも感じ続けたい。

壊れてもいいから、何かを愛したい。

そんな強さと脆さが、ひとつの身体の中に同居している。

この子とはある日、川べりで巡り会ったの。私たちはお互い誰のものでもない。独立した人格なわけ。私もこの子も。自分といろんなものごとがひとつになれる場所をみつけたとわかるまで、私はなんにも所有したくないの

ホリーが拾った猫のエピソードは、彼女自身の象徴でもある。

“名前のない猫”と、“住所を持たない女”。

どちらもどこにも属さず、束縛されることを拒む存在。

彼女は自由を愛しているのではなく、

「誰かのものになること」を恐れているのだと思う。

愛されることは、美しいけれど同時に“捕まる”ことでもある。

だから彼女は、愛の外側で静かに身を震わせながら、

それでも誰かを信じようとする。

その矛盾こそ、ホリーという人物の魅力だ。

野生の生き物に深い愛情を抱いたりしちゃいけない。心を注げば注ぐほど、相手は回復していくの。そしてすっかり元気になって、森の中に逃げ込んでしまう

この言葉は、まるで“愛”そのものの残酷さを語っているようだ。

誰かを愛するということは、いつかその人を手放すことでもある。

愛が癒しであるほど、相手は自由になり、そして離れていく。

ホリーはそれを知っている。

だから、愛を与えながらも、最初から別れを受け入れている。

その姿は冷たく見えるけれど、実はとても誠実だ。

愛とは、相手の自由を奪わないこと。

彼女の言葉には、痛みと真実が同じだけ宿っている。

感想・考察

『ティファニーで朝食を』は、恋愛小説というより、

“自由と孤独の距離”を描いた物語だと思う。

ホリー・ゴライトリーは、決して「奔放な女性」ではない。

彼女はただ、誰かの手のひらに収まらないように生きようとしている。

それは自由のようでいて、同時にとても孤独なこと。

彼女の生き方には、逃げでも、強がりでもなく、

“痛みを知っている人の静かな覚悟”がある。

人を愛し、手放し、それでもまた誰かを想う。

その繰り返しの中で、私たちは少しずつ、

「慣れないまま生きる」という強さを覚えていくのかもしれない。

コメント